Montag, 9. März 2009

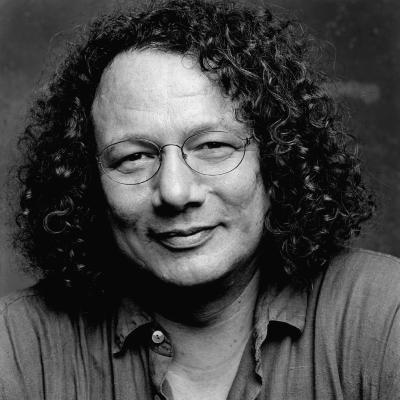

Dave Eggers. Starautor, Produzent, Unternehmer und Lehrer

elephant, 17:20h

Dave Eggers, dessen frühere Bücher für ihre sprachlichen Gewandtheit und die Frische der adoleszenzphilosophischen Betrachtungen gefeiert wurden, ist nun mit zwei sehr unterschiedlichen Publikationen als Romanautor und als Herausgeber einer Kurzgeschichtensammlung präsent. Eine Annährung an einen engagierten Schriftsteller von Andreas Martin Widmann

Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, werden früher oder später von Journalisten danach gefragt, wie der Name ihrer Band eigentlich zustande gekommen sei. „Wir haben uns nach einem Marmeladenrezept meiner Großmutter benannt“, sagen sie dann. Oder nach einer Gedichtzeile von William Blake. Oder dass sie keine Idee hatten und zehn Minuten vor dem ersten Auftritt auf gut Glück in ein Lexikon geschaut haben. Wichtiger als der Name ist, eine gute Geschichte erzählen zu können. Das gilt erst recht für Literaturzeitschriften. Als er selbst noch ein Kind war, berichtet Dave Eggers, erhielt seine Familie über mehrere Jahre hinweg immer wieder Post von einem Menschen, der schrieb, er sei ein Verwandter, und der in seinen Briefen seinen Besuch ankündigte. Er nannte sich Timothy McSweeney, gekommen ist er nie. Eggers erzählt diese Geschichte im Vorwort zu The Best of McSweeney’s. Als Name für eine Literaturzeitschrift bot sich der ominöse, ungeliebte Verwandte deshalb an, weil das Magazin als eine Art Asyl für Texte geplant war, die an anderer Stelle abgelehnt worden waren. Schon nach dem ersten Heft ging McSweeney’s jedoch dazu über, Originalbeiträge zu publizieren, von Autorinnen und Autoren wie Rick Moody, dem jüngst verstorbenen David Foster Wallace, von William T. Vollmann oder Nicole Krauss.

Die Idee zu McSweeney’s wurde geboren, während Eggers selbst noch an seinem ersten Roman schrieb und, wie er sagt, etwas suchte, um die Arbeit an dem Buch hinauszuschieben. Als es 2000 erschien, wirkte der Titel selbstbewusst, programmatisch und prophetisch: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität machte Eggers in den USA und in Europa auf Anhieb bekannt. Zusätzlich zum Verkaufserfolg brachte dieses Werk dem damals dreißigjährigen Autor auch eine Nominierung für den Pulitzerpreis ein. Eggers erzählt darin vom Tod seiner Eltern, die beide innerhalb weniger Wochen an Krebs starben, wie er selbst die Erziehung seines acht Jahre alten Bruders Toph übernahm und von den Jahren, in denen die beiden gemeinsam in Chicago, Kalifornien und New York lebten. Obschon die Erlebnisse fiktional überformt sind, trieb Eggers den Gestus des Autobiografischen so weit, dass er in der ersten Ausgabe Telefonnummern seiner Freunde abdrucken ließ. Entsprechend wurde das Buch von vielen nicht als Roman aufgenommen, sondern als Memoirenbuch. Den Anstrich des Authentischen und die damit einhergehende Rezeption karikiert jedoch das Foto des Autors auf einer der ersten Seiten. Eine leicht unscharfe Aufnahme zeigt einen jungen, dunkelhaarigen Mann in einem weißen T-Shirt. Auf seiner rechten Schulter sitzt ein Vogel, zwei Hundeköpfe flankieren ihn. Darunter ein paar Sätze zu seinem Leben, zuletzt heißt es, Eggers lebe mit seinem Bruder in Kalifornien und sie hätten keine Haustiere – der Leser soll bloß kein falsches Bild des Autorerzählers bekommen.

Das literarische Dokument einer Selbstfindung

Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität ist eine Coming-of-Age-Geschichte, das literarische Dokument einer Selbstfindung im Amerika der 1990er-Jahre und mit seiner exponierten Durchschnittsauthentizität nicht zuletzt ein Pendant zur MTV-Show „The Real World“, für die Eggers und die Mitarbeiter seiner ersten Independent-Zeitschrift Might sich ohne Erfolg bewarben. In den Nachwehen der literarischen Postmoderne hatte der Roman dabei eine neue, nicht artifiziell-vertrackte, sondern frische kompositorische Verspieltheit. Dort, wo das Kleingedruckte steht, das normalerweise kein Mensch liest, zwischen ISBN und Copyright-Erklärung, finden sich noch ein paar Angaben zum Verfasser sowie eine Skala zur Bestimmung seiner sexuellen Orientierung. Zwischen 1 für absolut hetero und 10 für absolut schwul stuft Eggers sich als 3 ein. Der eigentlichen Erzählung vorangestellt sind unter anderem eine unvollständige Liste mit Personen und Metaphern und ein langer Prolog, in dem Eggers Ratschläge für den Lektüregenuss des folgenden Werkes erteilt und auch Passagen nennt, die der Leser überspringen könne, ohne dadurch den Anschluss zu verlieren. Als Anhang präsentiert Eggers in der Taschenbuchausgabe noch einmal rund 50 Seiten mit gestrichenen Passagen, Korrekturen und allem Möglichen. Um diese zusätzlichen Passagen lesen zu können, muss man das Buch umdrehen, die Seiten sind – von vorne gesehen – auf dem Kopf stehend gedruckt.

In seinem nächsten Roman trieb Eggers dieses Spiel mit Möglichkeiten zur Erweiterung und Durchbrechung des Erzähltexts jedoch nicht noch weiter. Zwar beginnt Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind schon auf dem Buchdeckel, rein formal ist es im Vergleich mit dem Erstling dennoch fast konventionell. Im ersten Satz teilt der Erzähler mit, alles was folgt, hat sich ereignet, nachdem sein Freund Jack ums Leben kam und bevor er selbst mit 42 anderen Menschen, die er noch nicht kannte, in Kolumbien ertrank. Bei allen Mitteln, mit denen sich das Buch möglichen Genrezuordnungen widersetzt, ließe es sich doch als globale road novel bezeichnen. Um einmal rund um die Welt zu reisen, bleiben dem Ich-Erzähler Will Chmlielewski und seinem Begleiter Hand nur eine Woche. Anlass für dieses Unternehmen ist ein Haufen Geld – 32.000 Dollar, um genau zu sein –, die Will dafür erhalten hat, dass er für ein Glühbirnenwerbelogo Model gestanden hat und die er auf jeden Fall wieder loswerden will. Innerhalb von nur einer Woche fliegen die beiden deshalb in Zick-Zack-Routen um den Erdball, dabei einem eigenen Codex des Nicht-Umkehren-Dürfens folgend, und bringen amerikanische Dollars unter die Leute. Statt das Geld zu spenden oder auf profane Weise zu verschenken, kleben sie es mit Paketband an grasende Ziegen in Afrika. Der Zufall soll bestimmen, wem es zugute kommt, so wie Jacks Tod nichts weiter war als ein Zufall. Wie schon in Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität mischen sich der Tod und die Trauer immer wieder zwischen die komischen Episoden. Wills Aufbruch ist auch eine Flucht, weniger vor einem Ort oder einem Land als vor seinen eigenen Erinnerungen, vor den Gedanken an den Tod seines Freundes Jack, der in seinem Auto von einem Lastwagen überrollt worden ist.

Der einhellige Enthusiasmus, mit dem das erste Buch begrüßt wurde, konnte oder sollte sich nicht noch einmal einstellen. Galt die Detailversessenheit im ersten Buch als Beleg für Eggers Talent, Nichtigkeiten allein dank seiner stilistischen Brillanz zu literarischen Juwelen umschreiben zu können, wurde sie ihm nun als unnötig und nervtötend vorgehalten. Dabei war es nahe liegend, den Titel des ersten Romans aufzugreifen und zu konstatieren, Eggers sei dieses Mal weder genial noch umwerfend. Die Titel animieren aber nicht nur Rezensenten zu mancher euphorischen oder hämischen Bemerkung, sie sind überdies auch kaum übertragbar. Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius) hört sich an, als hätte das ein Dolmetschcomputer ausgespuckt, und auch Ihr werdet (noch) merken wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity) ist zwar auch weitgehend korrekt, klingt aber nicht sehr cool. Offenbar hat der deutsche Verlag es aufgegeben, nach wörtlichen Übersetzungen für sie zu suchen. Für die beiden in diesem Jahr zeitgleich erschienenen Bände hat man sich dagegen darauf besonnen, was im Kino üblicherweise gemacht wird: gar keine Übersetzung oder ein ganz anderer Titel. Es blieb bei The Best of McSweeney’s und What Is the What heißt auf Deutsch Weit gegangen.

Der Roman als Teil eines humanitären Projekts

Handlung des Romans ist das nicht unangemessen. Auf mehr als 700 Seiten erzählt Eggers die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, eines sudanesischen Flüchtlings, der nach einer traumatisierenden Odyssee in die USA gelangt ist. Mit diesem dritten Roman wendet sich Eggers zugleich der oral history zu, die in der afroamerikanischen Literatur durch die slave narratives eine wichtige Tradition hat. Führte im 19. Jahrhundert noch für viele Schwarze der Weg von Afrika nach Amerika in die Sklaverei, so sind die USA für Achak Deng und viele seiner Landsleute das Land, in dem sie Asyl, aber keine Heimat finden. „Ich kam hierher, viertausend von uns kamen hierher, und wir erhofften und erwarteten Ruhe. Frieden, eine Ausbildung und Sicherheit.“ Diese Erwartungen werden enttäuscht, statt aufs College zu gehen, muss Deng Aushilfsjobs annehmen. Die Flüchtlinge leben als Schatten in dieser Gesellschaft und es fehlt ihnen eine Stimme, die ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung Gehör verschafft. Dave Eggers hat deshalb seine eigene angeboten. So ist seine Erzählung des Lebens des Valentino Achak Deng auch ein Roman. Das Buch solle daher „nicht als verbindliche Geschichte des Bürgerkriegs im Sudan oder des sudanesischen Volkes verstanden werden, nicht mal als die meiner Brüder, die man als die Lost Boys kennt“, schreibt Deng selbst im Vorwort, unterstreicht aber zugleich, dass die Welt, wie er sie erlebt habe, „sich nicht allzu sehr von der Welt unterscheidet, die auf diesen Seiten dargestellt wird“. Die Erzählung setzt mit einer Szene in Amerika ein. Deng öffnet einer Fremden die Tür zu seiner Wohnung in Atlanta. Die Frau, die vorgibt, wegen einer Autopanne telefonieren zu wollen, überfällt ihn zusammen mit einem Mann, Deng wird gefesselt und geknebelt. Während er, abermals zum wehrlosen Opfer einer Gewalttat geworden und abermals stumm gemacht, auf dem Boden liegt, stellt er sich vor, wie er seine Geschichte erzählt. Diese beginnt in einem südsudanesischen Dorf, in das der Krieg einbricht wie eine biblische Plage. Von dort aus führt die Flucht durch Wälder und Wüsten, durch Kenia und Äthiopien, und wenn der Erzähler zu Beginn äußert, was Gewalt angehe, gebe es nur wenig, was er dort nicht gesehen habe, so geben ihm die nachfolgenden Schilderungen barbarischer und häufig ebenso beiläufig verübter Gräuel recht.

Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, dass Eggers mehr will, als nur die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Der Versuch, durch Literatur auf die Wirklichkeit, aus der sie gemacht ist, zurückzuwirken, prägt dieses Buch. Noch stärker als die beiden vorhergehenden Romane wirft es Haken aus, mit denen sich die Erzählung in der Realität jenseits der Seiten verankert. Hier ist der Roman Teil eines humanitären Projekts, denn aus dem Verkaufserlös finanziert Eggers eine Stiftung, die sich dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer im Sudan widmet. Es ist keineswegs die einzige Initiative, mit der Eggers sich für gesellschaftliche Anliegen einsetzt. Eggers begnügte sich von Anfang an nicht damit, Bücher zu schreiben und diese dann an eine bestehende Infrastruktur weiterzugeben, er wollte den Markt auch verstehen und gestalten. Dem Gedanken, selbst ein Organ bereitzustellen, durch das er publizistisch tätig sein konnte, entsprang einst McSweeney’s. Der sensationelle Erfolg seines ersten Romans gestattete es bald, aus dem anfangs kleinen Magazin einen gleichnamigen Verlag aufzubauen, in dem Eggers Bücher bis heute erscheinen. Außerdem gibt er ein DVD-Filmjournal heraus und rief in San Francisco unter dem Namen 826 Valencia eine Schreibwerkstatt für Jugendliche ins Leben, die mittlerweile in New York, Seattle, Boston und Chicago Ableger hat – Eggers ist nicht nur Starautor, er ist auch Produzent, Unternehmer und Lehrer.

Solches Engagement verdient nicht nur Respekt, sondern auch Unterstützung und, wo möglich, Nachahmung. Doch bleibt im Falle von Weit gegangen die Frage nach der literarischen Qualität des Buches. Und weil die Pop-Musik-Vergleiche bei Eggers nahe liegen, lässt sich auch hier einer ziehen: Es besteht bei diesem Roman das U2-Problem. Er ist moralisch einwandfrei, engagiert, politisch korrekt, aber mitunter ist es dabei des Guten ein wenig zu viel. Dies liegt nicht daran, dass ein Autor sein Thema und seinen Stil verändert hat, sondern daran, dass im Zuge dessen etwas verloren gegangen zu sein scheint, was seine früheren Bücher auszeichnet, eine sprachliche Gewandtheit, die Frische seiner adoleszenzphilosophischen Betrachtungen, aufgrund derer Eggers auch nicht zu Unrecht mit Salingers Fänger im Roggen verglichen worden ist. Den Erlebnissen und Gefühlen von Valentino Achak Denk wäre dies natürlich nicht angemessen. Doch hier heißt es stattdessen etwa: „Das ist mir in Kakuma auch einmal passiert. Ich verlor jemanden, der mir sehr nahestand, und glaubte hinterher, ich hätte ihn retten können, wenn ich ein besserer Freund gewesen wäre. Aber jeder muss gehen, ganz gleich von wem er geliebt wird.“ Der Schrecken und das Schreckliche bleiben unbestreitbar, allerdings pressen sie sich dem Leser eher ins Gesicht als ins Bewusstsein. Die Balance zwischen Dengs eigener Stimme, die Eggers zusammen mit dem Erzählten wiedergeben will, und die Mittel desjenigen, der in Wirklichkeit schreibt, gelangen zu keiner sprachlich überzeugenden Synthese.

Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, legen früher oder später als Querschnitt ihres Werkes eine Best-of-Platte vor. Das gleiche gilt für Literaturzeitschriften. In The Best of McSweeney’s präsentiert Eggers eine Auswahl von Erzählungen, die in McSweeney’s zum ersten Mal erschienen sind. Von Eggers beiden letzten Büchern ist dies zumindest das abwechslungsreichere. Experimentierfreude ohne Kopflastigkeit, Trash-Kultur und Vorstadtrealismus stehen hier nebeneinander und geben ein Bild davon, welche Qualitäten sich in den amerikanischen Autorinnen und Autoren der jungen und mittleren Generation vereinen. Mit seinen eigenen Kurz- und Kürzestgeschichten über die Frage, was die Koreaner von den Deutschen halten oder wie sich das Wasser für die Fische anfühlt, befindet sich Eggers somit in bester Gesellschaft und erinnert daran, warum er selbst zu einer der wichtigsten und originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört.

Andreas Martin Widmann

Dave Eggers: Ein herzzerreißendens Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius, 2000). Deutsch von Leonie von Reppert-Bismarck. KiWi TB 2006. 640 Seiten. 9,90 Euro.

Dave Eggers: Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity, 2002). Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. KiWi TB 2006. 496 Seiten. 12,95 Euro.

Dave Eggers: Weit gegangen. Das Leben des Valentino Achak Deng (What is the What, 2007). Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Kiepenheuer & Witsch 2008. 768 Seiten. 24,95 Euro.

Dave Eggers (Hrsg.): The Best of McSweeneys. Erzählungen von Dave Eggers, Zadie Smith, David Foster Wallace, A.M. Homes, Rick Moody, Jonathan Lethem und anderen. Übersetzt aus dem Englischen von Astrid Becker und Marion Kappel, Ulrich Blumenbach, Clara Drechsler und Harald Hellmann, Andrea Fischer, Susanne Goga-Klinkenberg, Frank Heibert, Ingo Herzke, Chris Hirte, Marcus Ingenday, Johann Maas, Friedhelm Rathjen, Nikolaus Stingl, Klaus Timmermann und Ulrike Wasel, Peter Torberg. Kiwi TB 2008. 304 Seiten. 12,95 Euro.

Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, werden früher oder später von Journalisten danach gefragt, wie der Name ihrer Band eigentlich zustande gekommen sei. „Wir haben uns nach einem Marmeladenrezept meiner Großmutter benannt“, sagen sie dann. Oder nach einer Gedichtzeile von William Blake. Oder dass sie keine Idee hatten und zehn Minuten vor dem ersten Auftritt auf gut Glück in ein Lexikon geschaut haben. Wichtiger als der Name ist, eine gute Geschichte erzählen zu können. Das gilt erst recht für Literaturzeitschriften. Als er selbst noch ein Kind war, berichtet Dave Eggers, erhielt seine Familie über mehrere Jahre hinweg immer wieder Post von einem Menschen, der schrieb, er sei ein Verwandter, und der in seinen Briefen seinen Besuch ankündigte. Er nannte sich Timothy McSweeney, gekommen ist er nie. Eggers erzählt diese Geschichte im Vorwort zu The Best of McSweeney’s. Als Name für eine Literaturzeitschrift bot sich der ominöse, ungeliebte Verwandte deshalb an, weil das Magazin als eine Art Asyl für Texte geplant war, die an anderer Stelle abgelehnt worden waren. Schon nach dem ersten Heft ging McSweeney’s jedoch dazu über, Originalbeiträge zu publizieren, von Autorinnen und Autoren wie Rick Moody, dem jüngst verstorbenen David Foster Wallace, von William T. Vollmann oder Nicole Krauss.

Die Idee zu McSweeney’s wurde geboren, während Eggers selbst noch an seinem ersten Roman schrieb und, wie er sagt, etwas suchte, um die Arbeit an dem Buch hinauszuschieben. Als es 2000 erschien, wirkte der Titel selbstbewusst, programmatisch und prophetisch: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität machte Eggers in den USA und in Europa auf Anhieb bekannt. Zusätzlich zum Verkaufserfolg brachte dieses Werk dem damals dreißigjährigen Autor auch eine Nominierung für den Pulitzerpreis ein. Eggers erzählt darin vom Tod seiner Eltern, die beide innerhalb weniger Wochen an Krebs starben, wie er selbst die Erziehung seines acht Jahre alten Bruders Toph übernahm und von den Jahren, in denen die beiden gemeinsam in Chicago, Kalifornien und New York lebten. Obschon die Erlebnisse fiktional überformt sind, trieb Eggers den Gestus des Autobiografischen so weit, dass er in der ersten Ausgabe Telefonnummern seiner Freunde abdrucken ließ. Entsprechend wurde das Buch von vielen nicht als Roman aufgenommen, sondern als Memoirenbuch. Den Anstrich des Authentischen und die damit einhergehende Rezeption karikiert jedoch das Foto des Autors auf einer der ersten Seiten. Eine leicht unscharfe Aufnahme zeigt einen jungen, dunkelhaarigen Mann in einem weißen T-Shirt. Auf seiner rechten Schulter sitzt ein Vogel, zwei Hundeköpfe flankieren ihn. Darunter ein paar Sätze zu seinem Leben, zuletzt heißt es, Eggers lebe mit seinem Bruder in Kalifornien und sie hätten keine Haustiere – der Leser soll bloß kein falsches Bild des Autorerzählers bekommen.

Das literarische Dokument einer Selbstfindung

Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität ist eine Coming-of-Age-Geschichte, das literarische Dokument einer Selbstfindung im Amerika der 1990er-Jahre und mit seiner exponierten Durchschnittsauthentizität nicht zuletzt ein Pendant zur MTV-Show „The Real World“, für die Eggers und die Mitarbeiter seiner ersten Independent-Zeitschrift Might sich ohne Erfolg bewarben. In den Nachwehen der literarischen Postmoderne hatte der Roman dabei eine neue, nicht artifiziell-vertrackte, sondern frische kompositorische Verspieltheit. Dort, wo das Kleingedruckte steht, das normalerweise kein Mensch liest, zwischen ISBN und Copyright-Erklärung, finden sich noch ein paar Angaben zum Verfasser sowie eine Skala zur Bestimmung seiner sexuellen Orientierung. Zwischen 1 für absolut hetero und 10 für absolut schwul stuft Eggers sich als 3 ein. Der eigentlichen Erzählung vorangestellt sind unter anderem eine unvollständige Liste mit Personen und Metaphern und ein langer Prolog, in dem Eggers Ratschläge für den Lektüregenuss des folgenden Werkes erteilt und auch Passagen nennt, die der Leser überspringen könne, ohne dadurch den Anschluss zu verlieren. Als Anhang präsentiert Eggers in der Taschenbuchausgabe noch einmal rund 50 Seiten mit gestrichenen Passagen, Korrekturen und allem Möglichen. Um diese zusätzlichen Passagen lesen zu können, muss man das Buch umdrehen, die Seiten sind – von vorne gesehen – auf dem Kopf stehend gedruckt.

In seinem nächsten Roman trieb Eggers dieses Spiel mit Möglichkeiten zur Erweiterung und Durchbrechung des Erzähltexts jedoch nicht noch weiter. Zwar beginnt Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind schon auf dem Buchdeckel, rein formal ist es im Vergleich mit dem Erstling dennoch fast konventionell. Im ersten Satz teilt der Erzähler mit, alles was folgt, hat sich ereignet, nachdem sein Freund Jack ums Leben kam und bevor er selbst mit 42 anderen Menschen, die er noch nicht kannte, in Kolumbien ertrank. Bei allen Mitteln, mit denen sich das Buch möglichen Genrezuordnungen widersetzt, ließe es sich doch als globale road novel bezeichnen. Um einmal rund um die Welt zu reisen, bleiben dem Ich-Erzähler Will Chmlielewski und seinem Begleiter Hand nur eine Woche. Anlass für dieses Unternehmen ist ein Haufen Geld – 32.000 Dollar, um genau zu sein –, die Will dafür erhalten hat, dass er für ein Glühbirnenwerbelogo Model gestanden hat und die er auf jeden Fall wieder loswerden will. Innerhalb von nur einer Woche fliegen die beiden deshalb in Zick-Zack-Routen um den Erdball, dabei einem eigenen Codex des Nicht-Umkehren-Dürfens folgend, und bringen amerikanische Dollars unter die Leute. Statt das Geld zu spenden oder auf profane Weise zu verschenken, kleben sie es mit Paketband an grasende Ziegen in Afrika. Der Zufall soll bestimmen, wem es zugute kommt, so wie Jacks Tod nichts weiter war als ein Zufall. Wie schon in Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität mischen sich der Tod und die Trauer immer wieder zwischen die komischen Episoden. Wills Aufbruch ist auch eine Flucht, weniger vor einem Ort oder einem Land als vor seinen eigenen Erinnerungen, vor den Gedanken an den Tod seines Freundes Jack, der in seinem Auto von einem Lastwagen überrollt worden ist.

Der einhellige Enthusiasmus, mit dem das erste Buch begrüßt wurde, konnte oder sollte sich nicht noch einmal einstellen. Galt die Detailversessenheit im ersten Buch als Beleg für Eggers Talent, Nichtigkeiten allein dank seiner stilistischen Brillanz zu literarischen Juwelen umschreiben zu können, wurde sie ihm nun als unnötig und nervtötend vorgehalten. Dabei war es nahe liegend, den Titel des ersten Romans aufzugreifen und zu konstatieren, Eggers sei dieses Mal weder genial noch umwerfend. Die Titel animieren aber nicht nur Rezensenten zu mancher euphorischen oder hämischen Bemerkung, sie sind überdies auch kaum übertragbar. Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius) hört sich an, als hätte das ein Dolmetschcomputer ausgespuckt, und auch Ihr werdet (noch) merken wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity) ist zwar auch weitgehend korrekt, klingt aber nicht sehr cool. Offenbar hat der deutsche Verlag es aufgegeben, nach wörtlichen Übersetzungen für sie zu suchen. Für die beiden in diesem Jahr zeitgleich erschienenen Bände hat man sich dagegen darauf besonnen, was im Kino üblicherweise gemacht wird: gar keine Übersetzung oder ein ganz anderer Titel. Es blieb bei The Best of McSweeney’s und What Is the What heißt auf Deutsch Weit gegangen.

Der Roman als Teil eines humanitären Projekts

Handlung des Romans ist das nicht unangemessen. Auf mehr als 700 Seiten erzählt Eggers die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, eines sudanesischen Flüchtlings, der nach einer traumatisierenden Odyssee in die USA gelangt ist. Mit diesem dritten Roman wendet sich Eggers zugleich der oral history zu, die in der afroamerikanischen Literatur durch die slave narratives eine wichtige Tradition hat. Führte im 19. Jahrhundert noch für viele Schwarze der Weg von Afrika nach Amerika in die Sklaverei, so sind die USA für Achak Deng und viele seiner Landsleute das Land, in dem sie Asyl, aber keine Heimat finden. „Ich kam hierher, viertausend von uns kamen hierher, und wir erhofften und erwarteten Ruhe. Frieden, eine Ausbildung und Sicherheit.“ Diese Erwartungen werden enttäuscht, statt aufs College zu gehen, muss Deng Aushilfsjobs annehmen. Die Flüchtlinge leben als Schatten in dieser Gesellschaft und es fehlt ihnen eine Stimme, die ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung Gehör verschafft. Dave Eggers hat deshalb seine eigene angeboten. So ist seine Erzählung des Lebens des Valentino Achak Deng auch ein Roman. Das Buch solle daher „nicht als verbindliche Geschichte des Bürgerkriegs im Sudan oder des sudanesischen Volkes verstanden werden, nicht mal als die meiner Brüder, die man als die Lost Boys kennt“, schreibt Deng selbst im Vorwort, unterstreicht aber zugleich, dass die Welt, wie er sie erlebt habe, „sich nicht allzu sehr von der Welt unterscheidet, die auf diesen Seiten dargestellt wird“. Die Erzählung setzt mit einer Szene in Amerika ein. Deng öffnet einer Fremden die Tür zu seiner Wohnung in Atlanta. Die Frau, die vorgibt, wegen einer Autopanne telefonieren zu wollen, überfällt ihn zusammen mit einem Mann, Deng wird gefesselt und geknebelt. Während er, abermals zum wehrlosen Opfer einer Gewalttat geworden und abermals stumm gemacht, auf dem Boden liegt, stellt er sich vor, wie er seine Geschichte erzählt. Diese beginnt in einem südsudanesischen Dorf, in das der Krieg einbricht wie eine biblische Plage. Von dort aus führt die Flucht durch Wälder und Wüsten, durch Kenia und Äthiopien, und wenn der Erzähler zu Beginn äußert, was Gewalt angehe, gebe es nur wenig, was er dort nicht gesehen habe, so geben ihm die nachfolgenden Schilderungen barbarischer und häufig ebenso beiläufig verübter Gräuel recht.

Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, dass Eggers mehr will, als nur die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Der Versuch, durch Literatur auf die Wirklichkeit, aus der sie gemacht ist, zurückzuwirken, prägt dieses Buch. Noch stärker als die beiden vorhergehenden Romane wirft es Haken aus, mit denen sich die Erzählung in der Realität jenseits der Seiten verankert. Hier ist der Roman Teil eines humanitären Projekts, denn aus dem Verkaufserlös finanziert Eggers eine Stiftung, die sich dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer im Sudan widmet. Es ist keineswegs die einzige Initiative, mit der Eggers sich für gesellschaftliche Anliegen einsetzt. Eggers begnügte sich von Anfang an nicht damit, Bücher zu schreiben und diese dann an eine bestehende Infrastruktur weiterzugeben, er wollte den Markt auch verstehen und gestalten. Dem Gedanken, selbst ein Organ bereitzustellen, durch das er publizistisch tätig sein konnte, entsprang einst McSweeney’s. Der sensationelle Erfolg seines ersten Romans gestattete es bald, aus dem anfangs kleinen Magazin einen gleichnamigen Verlag aufzubauen, in dem Eggers Bücher bis heute erscheinen. Außerdem gibt er ein DVD-Filmjournal heraus und rief in San Francisco unter dem Namen 826 Valencia eine Schreibwerkstatt für Jugendliche ins Leben, die mittlerweile in New York, Seattle, Boston und Chicago Ableger hat – Eggers ist nicht nur Starautor, er ist auch Produzent, Unternehmer und Lehrer.

Solches Engagement verdient nicht nur Respekt, sondern auch Unterstützung und, wo möglich, Nachahmung. Doch bleibt im Falle von Weit gegangen die Frage nach der literarischen Qualität des Buches. Und weil die Pop-Musik-Vergleiche bei Eggers nahe liegen, lässt sich auch hier einer ziehen: Es besteht bei diesem Roman das U2-Problem. Er ist moralisch einwandfrei, engagiert, politisch korrekt, aber mitunter ist es dabei des Guten ein wenig zu viel. Dies liegt nicht daran, dass ein Autor sein Thema und seinen Stil verändert hat, sondern daran, dass im Zuge dessen etwas verloren gegangen zu sein scheint, was seine früheren Bücher auszeichnet, eine sprachliche Gewandtheit, die Frische seiner adoleszenzphilosophischen Betrachtungen, aufgrund derer Eggers auch nicht zu Unrecht mit Salingers Fänger im Roggen verglichen worden ist. Den Erlebnissen und Gefühlen von Valentino Achak Denk wäre dies natürlich nicht angemessen. Doch hier heißt es stattdessen etwa: „Das ist mir in Kakuma auch einmal passiert. Ich verlor jemanden, der mir sehr nahestand, und glaubte hinterher, ich hätte ihn retten können, wenn ich ein besserer Freund gewesen wäre. Aber jeder muss gehen, ganz gleich von wem er geliebt wird.“ Der Schrecken und das Schreckliche bleiben unbestreitbar, allerdings pressen sie sich dem Leser eher ins Gesicht als ins Bewusstsein. Die Balance zwischen Dengs eigener Stimme, die Eggers zusammen mit dem Erzählten wiedergeben will, und die Mittel desjenigen, der in Wirklichkeit schreibt, gelangen zu keiner sprachlich überzeugenden Synthese.

Musiker, die einige Zeit lang erfolgreich sind, legen früher oder später als Querschnitt ihres Werkes eine Best-of-Platte vor. Das gleiche gilt für Literaturzeitschriften. In The Best of McSweeney’s präsentiert Eggers eine Auswahl von Erzählungen, die in McSweeney’s zum ersten Mal erschienen sind. Von Eggers beiden letzten Büchern ist dies zumindest das abwechslungsreichere. Experimentierfreude ohne Kopflastigkeit, Trash-Kultur und Vorstadtrealismus stehen hier nebeneinander und geben ein Bild davon, welche Qualitäten sich in den amerikanischen Autorinnen und Autoren der jungen und mittleren Generation vereinen. Mit seinen eigenen Kurz- und Kürzestgeschichten über die Frage, was die Koreaner von den Deutschen halten oder wie sich das Wasser für die Fische anfühlt, befindet sich Eggers somit in bester Gesellschaft und erinnert daran, warum er selbst zu einer der wichtigsten und originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört.

Andreas Martin Widmann

Dave Eggers: Ein herzzerreißendens Werk von umwerfender Genialität (A Heartbreaking Work of Staggering Genius, 2000). Deutsch von Leonie von Reppert-Bismarck. KiWi TB 2006. 640 Seiten. 9,90 Euro.

Dave Eggers: Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind (You Shall Know Our Velocity, 2002). Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. KiWi TB 2006. 496 Seiten. 12,95 Euro.

Dave Eggers: Weit gegangen. Das Leben des Valentino Achak Deng (What is the What, 2007). Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Kiepenheuer & Witsch 2008. 768 Seiten. 24,95 Euro.

Dave Eggers (Hrsg.): The Best of McSweeneys. Erzählungen von Dave Eggers, Zadie Smith, David Foster Wallace, A.M. Homes, Rick Moody, Jonathan Lethem und anderen. Übersetzt aus dem Englischen von Astrid Becker und Marion Kappel, Ulrich Blumenbach, Clara Drechsler und Harald Hellmann, Andrea Fischer, Susanne Goga-Klinkenberg, Frank Heibert, Ingo Herzke, Chris Hirte, Marcus Ingenday, Johann Maas, Friedhelm Rathjen, Nikolaus Stingl, Klaus Timmermann und Ulrike Wasel, Peter Torberg. Kiwi TB 2008. 304 Seiten. 12,95 Euro.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 21. Oktober 2008

Ingo Schulze. Unverklärter Zugriff auf die Wirklichkeit. Portrait

elephant, 17:37h

Eine schwer zu beseitigende Pauschalweisheit der Buch- und Verlagsbranche besagt, Kurzgeschichten fänden keine Leser. Auf welches Wissen sich diese Weisheit eigentlich stützt, ist unklar, doch ob es wirklich Absatzzahlen sind, scheint mindestens fragwürdig. Ein handelsüblicher Erzählungsband verkauft sich, könnte man meinen, nicht grundsätzlich schlechter als ein handelsüblicher Roman, der sich in aller Regel auch nicht gut verkauft.

Wenn Bestsellerlisten auffallend wenige Kurzgeschichtensammlungen verzeichnen, könnte dies also schlicht damit zusammenhängen, dass weniger gedruckt werden. Entsprechend selten kommt es heute vor, dass ein deutschsprachiger Autor mit Kurzprosa debütiert. Zu den bemerkenswertesten Ausnahmen von dieser Regel gehört Ingo Schulze. Geboren 1962 in Dresden, studierte er Altgriechisch, Latein und Germanistik in Jena und arbeitete dann zwei Jahre als Dramaturg am Altenburger Theater. Nach 1989 gründete er in Altenburg eine Zeitung und ging 1993 als Redakteur eines kostenlosen Anzeigenmagazins nach St. Petersburg. „Lebt mit Frau und zwei Töchtern in Berlin“, heißt es nüchtern auf seiner Homepage. Das Foto darüber zeigt ihn mit Brille, langem, lockigem Haar, den Mund zu einem Lächeln geschürzt.

33 Augenblicke des Glücks, Schulzes erstes Buch, erschien 1995 und war nicht nur deshalb unkonventionell, weil es sich um Erzählungen handelte. Schulze verarbeitete darin seine eigenen Beobachtungen im postkommunistischen Russland und Erfahrungen aus dieser Zeit literarisch, und zwar nicht, indem er nach einer „authentischen unverwechselbaren Stimme“ suchte, sondern er reagierte, wie er selbst sagt, „mit Hilfe vornehmlich russischer und sowjetischer Literatur auf eine Situation“ – indem er also vorgefundene Stimmen erprobte. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter, so lautet der Untertitel des Buches – Schulze tritt nicht als Autor auf, sondern als Herausgeber. Prompt wiesen Rezensenten seinerzeit darauf hin, es herrsche in diesem Buch kein einheitlicher Ton und der Autor dieser Geschichten habe offenbar seine eigene Stimme noch nicht gefunden. Worin die Kritik einen Mangel erkennen wollte, war jedoch die vom Autor bewusst gewählte Methode, die darin besteht, im Dialog mit dem jeweiligen Thema für einen Text den ihm angemessenen Stil zu suchen.

In Simple Storys behielt Schulze diese Methode bei, doch war es hier nur die Stimme eines Vorbildes, die er sich leihen wollte: die des Amerikaners Raymond Carver. Carvers knapper, von ornamentalem Sprachgebrauch und Pathos völlig freier Stil eröffnete einen angemessenen Zugriff auf die Wirklichkeit Ostdeutschlands nach dem Mauerfall, die Schulze in Simple Storys erzählend beschreibt. Abermals handelt es sich bei den Texten um Kurzgeschichten, geschrieben in geradezu klassischer Manier, wie schon der Titel nahe legt. Wenige Jahre zuvor hatte Robert Altman in Short Cuts eine Reihe von Carver-Storys auf die Leinwand gebracht. In Altmans Drehbuch kreuzen sich die Wege einzelner Figuren aus an sich unzusammenhängenden Geschichten, sodass sich ein neues, komplexes Handlungsgewebe ergibt. Schulzes genialer Kunstgriff in Simple Storys besteht darin, dass er diese Kompositionstechnik übernimmt und seine Kurzgeschichten auf diese Weise zu Kapiteln macht, die im Ganzen die Genrebezeichnung Roman völlig rechtfertigen. So ergeben die Episoden ein (Sitten)Gemälde der ostdeutschen Provinz, in der die programmatische Einfachheit und Alltäglichkeit der Geschichten das Lebensgefühl nach der Euphorie wiedergibt, ohne sich darüber zu erheben.

Döblin als Pate für das eigene poetologische Selbstverständnis

Schulze hat wiederholt sein eigenes Schreiben dahingehend charakterisiert, dass der Stoff über die Form und den Stil bestimmt, in die der literarische Text gebracht wird, und er hat sich mit diesem poetologischen Selbstverständnis ausdrücklich auf Alfred Döblin berufen. Dass Neue Leben (2004) (Zur TITEL-Rezension), der Roman, an dem Schulze mehr als sechs Jahre arbeitete, als Briefroman konzipiert ist – und damit ein altmodisch anmutendes Genre aufgreift –, erklärt sich somit aus dem Thema und aus Schulzes Verfahren. „In dem Moment, in dem mir klar wurde, dass die Hauptfigur jemand ist, der in der DDR immer geschrieben hat und davon träumte, Schriftsteller zu werden – denn niemand war ja so wichtig wie ein Schriftsteller – und der mit dem Mauerfall seine literarische Karriere für beendet erklärt, weil er merkt, das ist nicht mehr relevant, ganz andere Dinge werden jetzt interessant, in dem Moment brauchte ich ein Medium, in dem diese Figur trotzdem noch schreiben kann. Er konnte immerhin noch Briefe schreiben”, so Schulze im Gespräch mit Uta Beiküfner. Ähnlich wie Simple Storys wurde Neue Leben. Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa herausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwort versehen von Ingo Schulze von der Kritik zum lange ersehnten Wenderoman erklärt. Schulze selbst, der neuerlich in die Rolle des Herausgebers schlüpfte, avancierte damit in der öffentlichen Wahrnehmung endgültig zum Autor der Wiedervereinigung, die er aus ostdeutscher Sicht erzählte.

Es ist eine Sicht, die Schulze selbst nicht geographisch definiert, sondern weiter fasst: „Die Ostperspektive ist, von der Tendenz her, die des Neulings, des Dazugekommenen, der das Vorhandene nie so im kleinen Finger haben wird wie jemand, der schon immer da gewesen ist. Man hat aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht und wundert sich über manches, das jemandem, der im Westen aufgewachsen ist, als völlig normal, vielleicht sogar als naturgegeben erscheint.“ Mit dieser Perspektive hat Schulze auch die Hauptfiguren seines jüngsten Romans Adam und Evelyn (2008) ausgestattet. Adam ist Mitte dreißig und in der DDR ein gefragter Damenschneider. Evelyn, seine Frau, ist Anfang zwanzig und studiert. Als sie Adam im Sommer 1989 in einer unzweideutigen Situation mit einer seiner Kundinnen ertappt, verlässt sie ihn und bricht mit einer Freundin in Richtung Ungarn auf. Adam folgt den beiden in seinem alten, liebevoll gepflegten Wartburg 311 und mit seiner Schildkröte Elfi, die er in einem Schuhkarton transportiert. Ohne es ursprünglich gewollt zu haben, gerät auch er so in die Umbruchswirren. Nachdem Ungarn seine Grenzen zum Westen geöffnet hat, will Evelyn nicht wieder zurück. Adam bleibt widerwillig bei ihr. Nach allerlei amourösen Verwicklungen, in denen die Aufbruchsstimmung und die politische Lage der Vorwendezeit die Bindungen aufhebt und die Regeln des Zusammenlebens außer Kraft setzt wie der Karneval, kommen die beiden wieder zu einander. In einem Hotelzimmer in Österreich finden sie eine Bibel in der Nachttischschublade. Noch in dem Glauben, ein anderer Gast müsse sie dort vergessen haben, liest Adam seiner Frau schließlich daraus vor.

„‚Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben.’ – ‚Des Todes?’ – ‚Ich denk, du hast das gelesen?’ – ‚Aber wieso denn des Todes? Ich dachte, die müssen nur aus dem Paradies raus?’ – ‚Das ist doch dasselbe.’ – ‚Weil sie im Paradies nicht sterben?’ – ‚Ja, natürlich.’“

War Simple Storys hinsichtlich der Handlungskomposition an die Erzählweise des Films angelehnt, so liest sich Adam und Evelyn über weite Strecken wie ein Drehbuch. Dialoge nehmen den größten Raum ein, die narrativen Passagen sind reduziert und so gewinnt der Text die Leichtigkeit einer opera buffa. Gerade Adam fällt es jedoch nicht leicht, im Westen Fuß zu fassen. Es gibt keinen Markt für Damenschneider und er, der eigentlich gar nicht weg wollte, muss schließlich in einer Änderungsschneiderei arbeiten. Die Flucht, die durch den Mauerfall nachträglich ihren Wert einbüßt wie das Ostgeld, wird für ihn dadurch zu einer Vertreibung aus dem Paradies. Am Ende, als eine neue Existenz für beide greifbar wird, kippt der leichte, komödienhafte Ton. Wie die plötzliche Einsicht in die eigene Sterblichkeit, lässt Schulze in den letzten Sätzen die Bedrohung durch die Zukunft aufscheinen. „Die Elster hüpfte weiter über die kahlen Äste und Zweige der Kastanie und wippte dabei hin und her als würde sie in jedem Augenblick das Gleichgewicht verlieren. Die Lampe spiegelte sich in der Scheibe. Darunter erkannte Evelyn sich selbst und um sich herum das ganze Zimmer, das noch viel größer schien als in Wirklichkeit, beinahe riesig, und direkt in dessen Mitte sah sie, klein und farbig, ihr eigenes Bild.“

Protokolle der Veränderung – ohne Verklärung, ohne Nostalgie

Schulze betrachtet die Vergangenheit nicht mit den Augen der Verklärung, sondern allenfalls mit denen eines melancholischen Protokollanten. In seinem Essay Damals in der Provinz beschreibt er, wie der kulturelle Wert eines Buches in der DDR gerade danach taxiert werden konnte, wie leicht oder schwer es aufzutreiben war, weshalb ihm gerade die Buchhandlungen auf dem Land häufig Glückserlebnisse bescherten. Dergleichen ist mit dem Wegfall der Zensur ebenfalls verschwunden. „Die Literatur hat sich aus dem flachen Land zurückgezogen in wenige urbane Oasen – und Antiquariate. Außerhalb derer existiert sie nur virtuell im Computer – wie ein Otto-Bestellcenter, exterritorial wie die großen Tankstellen – beeindruckender Service immerhin“, bemerkt Schulze. Ohne je in Nostalgie zu verfallen, registrieren auch seine Romane und Erzählungen die Veränderungen der Zeit, die gesellschaftlichen und die technischen, aber auch die Werteverschiebungen, die damit einhergehen. Die Einsicht etwa, dass viele Geschichten aus Simple Storys anders verlaufen wären, wenn die Figuren ein Handy besessen hätten, bewog Schulze, das Mobiltelefon, in dem das Wesen der Nachmillenniums-Gesellschaft sinnfällig wird, zum Leitmotiv seines 2006 erschienenen Erzählungsbandes Handy (Zur Titel-Rezension)zu machen. Obwohl der Untertitel programmatisch Dreizehn Geschichten in alter Manier ankündigt, hat er sich, das sei nur nebenbei erwähnt, nicht schlecht verkauft.

Wenn Schulzes Weg als Autor auch mit einem Missverständnis begann, wird er von Seiten der Kritik spätestens seit seinem zweiten Buch Simple Storys (1998) mit einer erstaunlichen Einmütigkeit gelobt. Erstaunlich, weil sie sonst selten vorkommt, nicht weil das Lob unberechtigt wäre. Simple Storys gehört mittlerweile zum Kanon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und auch die Preise, die Schulze erhalten hat – nach dem aspekte-Preis, dem Joseph-Breitbach-Literaturpreis, dem Peter-Weiss-Preis und einigen mehr stand er in diesem Jahr, zum zweiten Mal bereits, auf der short-list für den Deutschen Buchpreis – können sich sehen lassen. Aber Schulze hat es nicht dabei bewenden lassen, sich ehren zu lassen und sich artig zu bedanken. Er hat sich getraut, das Preiswesen selbst zu kritisieren und deutlich zu machen, dass er sich als Autor sein Selbstverständnis nicht von vermeintlichen Erwartungen des Marktes und des so genannten Literaturbetriebs diktieren lässt. So nahm er die Überreichung des Thüringer Literaturpreises im Winter 2007 zum Anlass, auf die weiterreichende gesellschaftliche Problematik hinzuweisen, die mit der Finanzierung staatlicher Preise durch Wirtschaftsunternehmen einhergeht und er hat dafür Worte gefunden, die in ihrer Deutlichkeit bei einem offiziellen Anlass wie der besagten Preisverleihung selten sind:

„Mich stört, dass wir dabei sind, das aufzugeben, was in einem langen Prozess erkämpft worden ist, nämlich dass der demokratische Staat seine Verantwortung wahrnimmt, nicht nur für die Künste. Mich stört, dass es kaum noch einen Ausstellungskatalog gibt ohne das Logo oder den Namen einer Firma, beinah jedes Festival oder Gastspiel gibt zu Beginn die Liste seiner Sponsoren bekannt. Selbst der Empfang der deutschen Botschaft in Rom zum Tag der Einheit wurde mit dem Dank an eine Autofirma eröffnet, deren Produkte wie Karyatiden den Eingang schmückten. Sie alle kennen Beispiele aus ihrem Alltag. Diese Refeudalisierung ist bereits zur Selbstverständlichkeit verkommen. Deshalb könnte man meinen, die Zustände in vielen deutschen Alters- und Pflegeheimen sind deshalb so erschreckend, weil es den Verantwortlichen nicht gelungen ist, Sponsoren zu aufzutreiben.“

Schulze nennt auch Ross und Reiter, wenn er erklärt: „Das heißt, mich stört, dass ich über E.ON nachdenken muss, wenn ich den Thüringer Literaturpreis annehmen will.“

Den Preis hat Schulze angenommen, das Geld aber dem Land Thüringen zur Verfügung gestellt, um einen eigenen Literaturpreis zu initiieren. Die Resonanz, die seine Rede in den Feuilletons erfuhr, zeigt, dass er einen Nerv getroffen hat. Dass seiner Entscheidung für die Kurzgeschichte ähnliche Wirkung zuteil wird, ist zu wünschen. Unlängst hat Dave Eggers schon angedroht, in Deutschland die Kurzgeschichte notfalls mit militärischen Maßnahmen durchzusetzen. Bis dahin wäre die Lektüre von Schulzes Erzählungen ein probates und in jedem Falle empfehlenswertes Mittel.

Andreas Martin Widmann

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 9. Juni 2008

Gegrillte Meerschweinchen? Portrait: Santiago Roncagliolo

elephant, 16:59h

Nach der Lesung hat sich eine Schlange am Büffet gebildet und diejenigen unter den Gästen, die sich schon ein Rezensionsexemplar von Roter April geholt haben, müssen nun einen Weg finden, mit nur zwei Händen möglichst ungezwungen Buch, Teller und Glas festzuhalten. „Vielleicht gibt es wirklich auch gegrilltes Meerschweinchen, so wie im Roman“, sagt ein junger Herr zu seiner Begleitung. Aber wir sind nicht in Peru, sondern in Frankfurt am Main und Meerschweinchen als Fingerfood, das würde zweifellos das sittliche und kulinarische Empfinden der Gäste verletzen, die an diesem noch winterlich kalten Märzabend der Einladung des Verlags gefolgt sind. Es bleibt bei Pisco Sour, Chicken Wings und Kartoffelgratin. „Eigentlich schade“, sagt jemand, „Gott sei Dank“, befindet eine ältere Dame. Der Autor, dessen Romanfigur Felix Chacaltana diese im Globetrotterjargon auch als „Andendöner“ apostrophierte Spezialität häufiger verzehrt, steht nicht weit entfernt mit ein paar Buchhändlern und Journalisten zusammen. Er trägt Jeans, ein schwarzes Hemd und eine dunkelgerahmte Brille. Er redet, lacht, gestikuliert. Und er scheint mehr als zwei Hände zu haben.

Exil

Santiago Roncagliolo, 1975 in Lima geboren, schreibt seit seinem 22. Lebensjahr Erzählungen und Romane für Erwachsene und Kinder, Theaterstücke und Drehbücher, außerdem arbeitet er als Journalist und Übersetzer. Sein Vater verließ als Anhänger der Revolutionären Sozialistischen Partei wie viele Linke in dieser Zeit das Land und nahm seine Familie mit sich. Mexiko bot ein Refugium für Exilanten und so wuchs Roncagliolo unter Gleichaltrigen aus zahlreichen lateinamerikanischen Ländern auf, in denen ihre Eltern bedroht oder verfolgt wurden. Bei seiner Rückkehr nach Peru in den 1980er Jahren fand er dort eine veränderte gesellschaftliche und politische Situation vor. Das Land erlebte den Höhepunkt der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und dem Sendero Luminoso. Jene wohl wirkungsmächtigste Terrorgruppe Lateinamerikas stürzte Peru im Namen der sozialistischen Revolution in einen regelrechten Bürgerkrieg, der auf beiden Seiten insgesamt 70.000 Tote forderte, grob geschätzt, denn verlässliche Zahlen sind kaum zu ermitteln. Viele der Opfer waren Bauern, Analphabeten, die häufig keinen Pass besaßen und dadurch für das Auge der Bürokratie nicht existierten. „Für die meisten Kinder in meinem Alter schien das normal, sie kannten ja nichts anderes. Aber ich war entsetzt. Zu dieser Zeit begann ich zu lesen. Vermutlich bot die Literatur mir eine bessere Welt als die Wirklichkeit. Außerdem war das eine Beschäftigung, zu der man nicht das Haus verlassen musste“, sagt Roncagliolo. Als Student in Lima fing er an, selbst zu schreiben, zunächst ausschließlich für sich selbst. Seine ersten Versuche hielt er unter Verschluss, weil er die akademischen Leser fürchtete, von denen er umgeben war, doch die Tätigkeit des Schreibens begeisterte ihn so sehr, dass er entschied, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. So verfasste er Texte für jeden Anlass der sich bot: Journalistische Beiträge, Seifenopern, Theatertexte und politische Ansprachen und erwarb sich auf diesem Weg das Handwerk des Schreibens.

Realität

Wer in seinen Büchern einem Nachhall der äußeren, politischen Krise des Landes, die für Roncagliolo eine innere, persönliche Krise mit sich brachte, nachspürt, wird in Matías y los imposibles (2006; dt: Matthias und die Unmöglichen), fündig. Es ist die Geschichte eines Jungen, der seine Freunde nicht in der Realität, sondern in der Phantasie findet. Die Erzählung nimmt ein Thema auf, das Roncagliolo schon in der Erzählungssammlung Crecer es un oficio triste (2003; dt: Großwerden ist ein trauriges Geschäft) gestaltete, nämlich die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und was dazu gehört: Die Entdeckung der Liebe, der Sexualität und der eigenen Persönlichkeit.

Neben der universellen Traurigkeit des Heranwachsens, sind es die konkreten Kennzeichen der peruanischen Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung, die in Roncagliolos Büchern ihren Niederschlag finden – das Nebeneinander von Wohlstand und extremer Armut in Lima, die Randexistenz der Indios in den Provinzen und das Gespenst der eigenen Geschichte, das diese Gesellschaft mit sich herumträgt. Der Terrorismus, seine Auswirkungen und seine Hinterlassenschaften tauchen in Roncagliolos Werk immer wieder auf. La cuarta espada (2007, dt. Das vierte Schwert), ist ein Buch über den Anführer des „Leuchtenden Pfads“ Abimael Guzmán, den Roncagliolo als „eine Art Intellektuellen des Terrors“ charakterisiert und dessen Portrait er in der Tradition der non-fiction novel zeichnet, für die Truman Capote mit In Cold Blood das Modell lieferte. Abril rojo, ein Roman, an dem Roncagliolo zeitgleich arbeitete und der in diesem Jahr auf Deutsch unter dem Titel Roter April erschienen ist, leistet dagegen eine fiktionale Auseinandersetzung mit dem Thema. „Es gibt keinen Terrorismus mehr“ – diesen Worten eines Militärkommandanten möchte der stellvertretende Bezirkstaatsanwalt Felix Chacaltana nicht recht glauben, als er aus Lima in seine Heimatstadt Ayacucho zurückversetzt wird und als nach den Ausschweifungen des Karnevals eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche gefunden wird. Dennoch schreibt Chacaltana, auf Druck seiner Vorgesetzten, einen Bericht, aus dem hervorgeht, der Tote habe sich im Rausch selbst angezündet. Um seine vorbildliche Aufklärungsarbeit zu belohnen, schickt man Chacaltana als nächstes in ein Andendorf, wo er den ordnungsgemäßen Ablauf der Präsidentschaftswahlen zu beaufsichtigen hat. Und wieder gerät er in Konflikt mit Vertretern des Militärs, denn die toten Hunde an den Laternen und die Feuer, die nachts in den Bergen im Zeichen von Hammer und Sichel brennen, passen nicht mit den Beteuerungen zusammen, der Terrorismus sei besiegt und ein abgeschlossenes historisches Kapitel. Chacaltana stellt auf eigene Faust Nachforschungen an und je weiter die Kreise werden, die seine Ermittlungen ziehen, desto undurchsichtiger werden für ihn die einmal stabil geglaubten Werte, bis letztlich auch die Unterscheidung zwischen Gut und Böse unmöglich wird.

Krieg und Frieden und Literatur

Fast drei Jahre lang hat Roncagliolo nach seinem Sprach- und Literaturwissenschafts- studium der Universidad Católica in Lima für eine peruanische Menschenrechtsorganisation gearbeitet und mit Angehörigen von Opfern des Bürgerkriegs gesprochen. „Irgendwann reduzierte sich der Unterschied zwischen Gut und Böse für mich darauf zu entscheiden, welche Mörder mir lieber waren“, sagt er im Interview. In Roter April erzählt Roncagliolo von Menschen, deren Gegenwart die Vergangenheit ist, und davon, wie deren Leben gerade deshalb von den Toten bestimmt wird, weil die Vergangenheit tot geschwiegen wird. „Niemand wollte davon sprechen. Weder die Militärs noch die Polizisten, noch die Zivilbevölkerung. Sie hatten die Erinnerung an den Krieg gemeinsam mit seinen Opfern begraben. Chacaltana dachte, dass die Erinnerung an die achtziger Jahre wie die stumme Erde von Friedhöfen war. Das einzige, was alle teilen, das einzige, worüber niemand spricht“, heißt es einmal. Viele der Dialoge im Roman basieren auf Zitaten und Protokollen, ebenso seien die Schilderungen der Angriffsmethoden des Leuchtenden Pfads und die Beschreibungen der Strategien zur Bekämpfung so genannter subversiver Elemente, von Folter und Verschwinden von Personen real, liest man in einem Nachtrag zu Roter April und begreift, dass auch in diesem Buch die Fiktion über weite Strecken nicht so sehr Erfindung als Abbild der Wirklichkeit ist.

Die verstümmelte Leiche, die angstvolle Verstocktheit der Dorfbevölkerung, das zynische und despotische Auftreten des Militärs, all das erinnert an die Romane Wer hat Palomino Molero umgebracht? und Tod in den Anden von Roncagliolos berühmten Landsmann Mario Vargas Llosa. Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass Roncagliolo einer anderen Generation von Autoren angehört. Der Boom, den die lateinamerikanische Literatur seit den 1960er Jahren erlebte ist vorbei, und auch die Gleichsetzung dieser Generation und der lateinamerikanischen Literatur mit dem Magischen Realismus. Roncagliolos sprachlicher Zugriff auf die Realität ist direkt, mitunter bewusst protokollarisch im Ton: „Lucy ging um 12:25 Uhr aus dem Haus, nachdem sie sich sorgfältig, aber dezent geschminkt hatte“ – so eröffnet Roncaglio ein Kapitel seines ersten Romans Vorsicht (2004, dt. 2006). Paul Valerys berühmt gewordene Absage an das traditionelle Erzählen – man könne keinen Satz mehr schreiben wie „Die Marquise verließ das Haus um fünf Uhr“, weil dies zu trivial sei, soll dieser einmal zu André Breton gesagt haben – ist für Roncagliolo, anders als für die Boom-Autoren, die durchaus Anschluss an die europäische Moderne suchten, kein Maßstab mehr. Sein Verfahren zeichnet sich dadurch aus, die Dinge beim Namen zu nennen. Dennoch ist er nicht festgelegt auf die Wiedergabe dessen, was an der Oberfläche sichtbar ist, sondern er sucht nach literarischer Spiegelung der Erfahrungswirklichkeit und ihrer Wahrnehmung. Die Welt ist durch die Augen seiner Figuren gesehen, selbst wenn es sich um einen Kater handelt. In Vorsicht gehört das Haustier der Familie Ramos, von der der Roman erzählt, zum Figurenensemble und dieser Kater tritt nicht nur als Akteur, sondern auch als eigenwilliger Beobachter und Interpret des Geschehens auf. Er liefert einen eigenen, zusätzlichen Blick auf das Innenleben dieser Familie, in der Sergio, der Jüngste, Gespenster sieht, die Mutter Lucy sich zu Treffen mit einem unsichtbaren Briefschreiber davonstiehlt, während der Großvater in ein Seniorenheim eindringt, um einer ehemaligen Geliebten nahe zu sein und der Vater Alfredo eine passende Gelegenheit sucht, den anderen von seiner Krebserkrankung zu berichten.

Die Verfilmung des Romans lief letztes Jahr in spanischen Kinos und bereits der Text bedient sich insofern einer filmischen Erzählweise, als er das Geschehen aus den wechselnden Perspektiven von Angehörigen dieser Mittelstandsfamilie aus Lima wie Einstellungen eines Episodenfilms aneinanderfügt. Sowenig wie in Roter April die Anklänge an David Finchers Film Sieben zufällig sind, ist in Vorsicht das Echo von Ang Lees Der Eissturm bloße Einbildung. Nach Einflüssen und Vorbildern befragt, räumt Roncagliolo diese freimütig ein und nennt Fincher und Lee ausdrücklich, neben John Cheever (Vorsicht), Antonio Tabucchi (Roter April) und anderen, selbstverständlich. „Es ändert sich mit jedem neuen Buch“, antwortet er.

… und Multimedia

Am ehesten kennzeichnet wohl das Miteinander von Buch, Film und Internet Roncagliolos Schreiben. Sein eigenes Drehbuch Extraños (2001) wurde mit dem Petrobras-Preis ausgezeichnet und in Brasilien verfilmt. Während einer Lesereise durch mehrere Kontinente führte er in seinem Blog ein online-Tagebuch, das wiederum unter dem Titel Jet Lag (2007) in Buchform erschienen ist. Dabei bestimmen das Thema und die Geschichte, die er erzählen möchte, über die literarischen Mittel. Roncagliolo bewegt sich zwischen den Genres und den Sparten des Buchmarktes hin und her. Vorsicht verknüpft Gesellschaftsdurchleuchtung mit Unterhaltung, Roter April nutzt Muster des Politthrillers zur Auseinandersetzung mit einem nationalen Trauma. Bei dieser Variabilität pflegt Roncagliolo eine Art mittlerer Stillage, in der das was erzählt wird, wichtiger erscheint, als die Wörter, die dazu gebraucht werden. Mit solchen Autoren tut sich die deutsche Literaturkritik traditionell eher schwer, doch an diesem Abend in Frankfurt ist von derartigen Verständnisschwierigkeiten nichts zu spüren. Es sieht alles danach aus, als werde sich der internationale Erfolg Roncagliolos in Deutschland fortsetzen. Der Bücherstapel ist kein Stapel mehr und um halb elf hat sich die Schlange der Gäste längst vom Büffet weg verlagert, hin zu Santiago Roncagliolo, der die Bücher signieren soll. Er tut es lächelnd, noch immer redend, geduldig, mehrhändig.

Andreas Martin Widmann

Santiago Roncagliolo: Roter April. (Abril rojo). Aus dem Spanischen von Angelica Ammar. Suhrkamp 2008.

... link (0 Kommentare) ... comment

kulturmagazin

kulturmagazin